La presbytie

La presbytie est un trouble visuel inéluctable, qui commence à se faire ressentir sous l’effet de l’âge aux alentours de 45 ans et progresse ensuite pour se stabiliser vers 65.

Elle est due à la perte des capacités de déformation du cristallin, qui se bombe de moins en moins pour assurer une vision proche de qualité, cette baisse du pouvoir accommodatif débouchant logiquement sur des problèmes à voir de près.

Pour y remédier, différentes mesures sont envisageables, de nature médicale (port de verres correcteurs) ou chirurgicale, via des méthodes laser ou par pose d’implants pour remplacer le cristallin.

Qu’est-ce que la presbytie ?

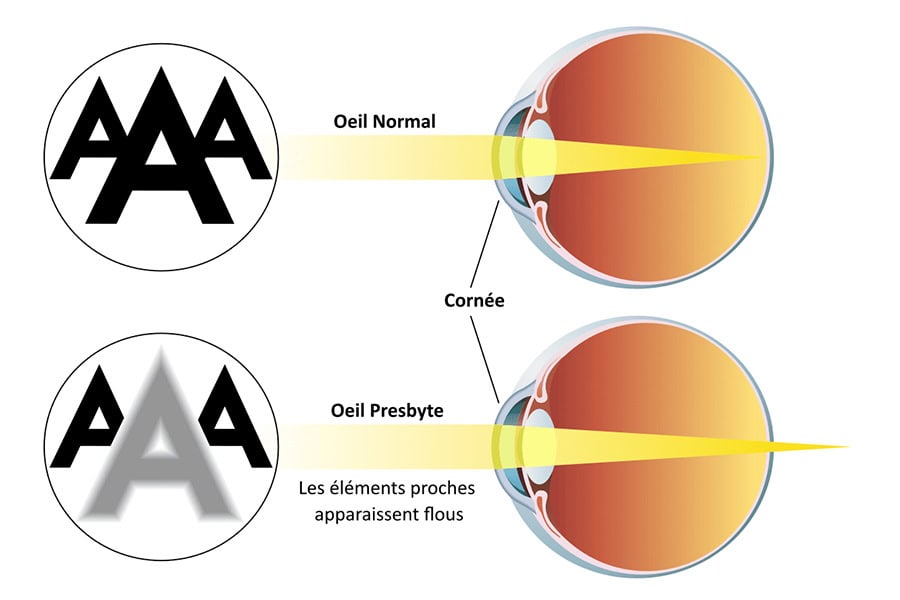

C’est le cristallin, lentille naturelle de l’œil, qui assure la mise au point visuelle (accommodation) en fonction de la distance d’observation. Il est composé de fibres de collagène qui peuvent normalement translater les unes par rapport aux autres, sous l’effet de la contraction du muscle ciliaire, auquel le cristallin est lié via les zonules de Zinn, de petites structures fibreuses.

Ainsi, de façon réflexe, le cristallin se bombe pour l’observation d’objets proches alors qu’il reste plat en cas de vision lointaine. Mais, inéluctablement, il perd de sa souplesse sous l’effet du vieillissement et, généralement aux alentours de 45 ans, l’accommodation commence à devenir moins bonne et la vision proche se détériore peu à peu, avant de se stabiliser vers 65 ans. C’est la presbytie, trouble visuel qui touche environ 40% de la population nationale.

Presbytie : causes et symptômes

Causes

Comme expliqué plus haut, le vieillissement est la cause la plus fréquente de la presbytie, par perte d’élasticité du cristallin, alors que le muscle ciliaire fonctionne parfaitement. Cependant, plus rarement, la presbytie peut être due à certains traitements médicamenteux qui affectent le pouvoir de contraction du muscle ciliaire, notamment certains neuroleptiques, morphiniques ou antidépresseurs.

Symptômes

C’est surtout une difficulté croissante à voir de près qui caractérise la presbytie : les sujets atteints doivent tendre les bras davantage pour lire ou consulter l’écran de leur téléphone portable.

Cela se produit néanmoins à des moments variables en fonction des patients. Ainsi, les individus myopes, qui voient initialement mal de loin mais bien de près, ressentent généralement la presbytie plus tardivement que les sujets emmétropes, puisque leur myopie contrebalance pour un temps la presbytie.

Pour leur part, les patients légèrement hypermétropes vivent souvent plus péniblement l’apparition de ce trouble puisque, dans leur cas, non seulement le déclenchement de la presbytie détériore la vision proche, mais aussi, plus tard, la vision lointaine, et ce de manière assez brutale.

Examens et diagnostic

Lors de la consultation, le praticien commence par interroger le patient sur les symptômes rencontrés et les éventuels traitements médicaux en cours ou passés. Il procède ensuite à l’examen classique de la réfraction, pour évaluer les erreurs de mise au point. Bien entendu, l’un des points clés est d’évaluer « l’addition » nécessaire à la lecture.

Évolution et complications possibles

La puissance de la presbytie est mesurée en dioptries (D). Elle est classiquement liée à l’âge du sujet et son évolution suit un schéma temporel relativement constant. Généralement, à 45 ans, elle se situe aux alentours de 1D, et augmente ensuite d’environ 0,5D tous les 5 ans, pour se stabiliser à environ 3D au milieu de la soixantaine.

Traitement

Traitement médical

Le port de verres correcteurs constitue un mode répandu de prise en charge de la presbytie. Cependant, puisque ce trouble est évolutif, cette solution nécessite un suivi régulier et des ajustements de correction fréquents.

Dans le cas de lunettes, il peut s’agir de verres monofocaux, pour corriger uniquement la vision proche, bifocaux (« double foyer ») pour voir de près comme de loin, ou bien progressifs, afin de permettre une bonne vision quelle que soit la distance. Dans tous les cas, le port de « loupes » vendues dans le commerce ne doit pas être envisagé comme une solution durable ou à utiliser sur de longs laps de temps. En effet, ces dispositifs ne sont pas adaptés exactement aux besoins de chaque œil du patient.

Le port de lentilles constitue une alternative aux lunettes. Il a parfois l’avantage de pouvoir mettre en place une « monovision », lorsqu’un œil est corrigé pour la vision proche et l’autre pour la vision lointaine. Par ailleurs, il existe aussi des lentilles bifocales et d’autres, progressives.

Traitement chirurgical

La chirurgie réfractive propose aujourd’hui différentes voies de prise en charge de la presbytie, soit grâce à des méthodes de photoablation de la cornée au laser (Presbylasik et PKR), soit, souvent chez les patients atteints de cataracte ou proches de l’être, par extraction du cristallin et remplacement de celui-ci par une lentille artificielle adaptée.

Dans tous les cas, aucune chirurgie n’a le pouvoir de rendre à l’œil sa capacité d’accommodation et le choix de la stratégie opératoire doit se faire entre monovision et multifocalité. La première, aussi appelée « bascule », correspond à la solution précédemment évoquée dans le cas du port de lentilles. Elle consiste à dédier un œil à la vision proche, et l’autre à la vision de loin, en les traitant différemment. Dans le cas d’une stratégie multifocale, les deux yeux sont traités de manière identique, pour leur permettre de voir correctement de près comme de loin. Le choix entre monovision et multifocalité se fait en fonction des caractéristiques du patient, de ses besoins et de son style de vie.

Quelle que soit la stratégie choisie, sa mise en place implique la nécessité d’une phase de neuro-adaptation, pour que le cerveau apprenne à analyser les informations transmises par ce tout nouveau système visuel. Selon les patients, cet apprentissage dure de quelques jours à quelques semaines.

Les méthodes de chirurgie réfractive au laser pour traiter la presbytie

Le Lasik, ou plutôt sa variante « PresbyLasik », et la PKR sont les deux techniques de traitement de la presbytie au laser, par photoablation des tissus cornéens. De ces deux méthodes, le Lasik est généralement celle considérée en première intention.

Cette prédominance est due à une récupération post Lasik plus rapide et plus confortable qu’après PKR. Celle-ci reste cependant une alternative intéressante en cas de contre-indications au Lasik : cornée trop fine (moins de 500 micromètres d’épaisseur) ou risque accru de choc oculaire (métiers dangereux, sports de contact etc.).

Dans les deux cas, le principe est de remodeler la forme de la cornée au laser Excimer, pour apporter la correction nécessaire. Cela se fait au niveau du stroma, couche cornéenne intermédiaire, en travaillant profondément dans le cas du Lasik et plus superficiellement avec la PKR.

Il s’agit d’interventions toujours rapides, qui durent tout au plus 10 minutes par œil, les deux pouvant être traités le même jour. Elles ont lieu sous anesthésie locale et ne nécessitent aucune hospitalisation.

Traitement de la presbytie par pose d’implants en remplacement du cristallin

Tous les patients ne peuvent pas être traités via une intervention Lasik ou PKR. Il existe en effet des contre-indications strictes à toute forme de chirurgie réfractive au laser. Dans d’autres cas, lorsque le trouble visuel à traiter est trop puissant, sa correction par photoablation induirait un amincissement excessif de la cornée et donc une fragilisation biomécanique inacceptable.

La pose d’implants oculaires devient alors une alternative de traitement. Elle est aussi la règle d’or chez les patients proches de la soixantaine, puisque la prise en charge de leur cataracte imminente nécessitera certainement à terme le remplacement des cristallins opacifiés par des lentilles artificielles.

Il s’agit d’un acte chirurgical rapide, qui dure 30 minutes au maximum et ne nécessite pas d’hospitalisation. Il est réalisé sous anesthésie locale et il est d’usage d’opérer d’abord un œil puis l’autre, à au moins 7 jours d’intervalle. Le principe de la méthode est de désagréger le cristallin aux ultrasons avant d’en extraire les fragments. Il est ensuite remplacé par un implant au pouvoir de correction adapté aux besoins du patient.

Chirurgie de la presbytie : quel résultat en attendre ?

La stabilité du résultat obtenu est, à juste titre, une question récurrente. En effet, puisque la presbytie ne se stabilise que vers 65 ans, le résultat d’une chirurgie au laser effectuée sur un patient encore jeune ne permettra certainement pas d’éviter le port de verres correcteurs après quelques années. Sinon, bien entendu, une seconde intervention est toujours envisageable.

Par ailleurs, aucune des méthodes évoquées plus haut ne permet de rendre à l’œil son pouvoir d’accommodation perdu : monovision et multifocalité sont d’une certaine manière des stratégies qui leurrent le cerveau et reposent sur les capacités de ce dernier à s’adapter à un nouveau système visuel, pour permettre une bonne vision, proche et lointaine.

Ainsi, même si la chirurgie induit une amélioration visuelle très significative des patients traités, ils doivent accepter certains compromis. Il peut notamment s’agir d’un besoin de lumière plus important qu’auparavant pour lire. Chez d’autres, il est possible que la vision sans lunettes post-chirurgie soit légèrement moins nette que celle avec lunettes avant l’opération. Le port de verres correcteurs reste donc parfois nécessaire dans certaines circonstances.

0 commentaires